Оригинальное исследование

Обоснование. Несмотря на широкое развитие методов анализа медицинских изображений, включая технологии радиомики, их внедрение в повседневную клиническую практику остаётся ограниченным. Одним из перспективных направлений является использование текстурных признаков, рассчитываемых по данным гибридных методов визуализации, таких как однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещённая с компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ). Эти признаки отражают пространственные особенности распределения радиофармацевтических препаратов и могут быть использованы для прогнозирования ответа на лечение.

Цель. Оценить прогностическую ценность текстурных признаков, извлечённых из ОФЭКТ/КТ-изображений, в оценке ответа на радиойодтерапию (РЙТ) дифференцированного рака щитовидной железы (ДРЩЖ).

Материалы и методы. В исследование были включены 53 пациента с ДРЩЖ, которым проводилась посттерапевтическая ОФЭКТ/КТ через 72 часа после введения I-131. В общей сложности было проанализировано 89 областей интереса, включая 88 зон остаточной ткани щитовидной железы (ЩЖ) и 61 метастатический очаг ДРЩЖ. Статус заболевания (ремиссия или рецидив) определяли через 6 месяцев после РЙТ в соответствии с клинико-лабораторными и инструментальными критериями. Для оценки прогностической ценности текстурных признаков использовались модели логистической регрессии и ROC-анализ. Признаки отбирались с использованием алгоритмов mRmR, Lasso и статистических критериев.

Результаты. Созданы и протестированы диагностические модели, основанные на текстурных признаках, отдельно для остаточной ткани ЩЖ и метастатических очагов ДРЩЖ. Модель, построенная на признаках метастазов ДРЩЖ, продемонстрировала высокую прогностическую ценность (AUC = 0,88), в то время как модель, построенная на данных остаточной ткани ЩЖ, показала умеренную прогностическую ценность (AUC = 0,61).

Заключение. Текущее исследование демонстрирует возможность применения радиомики, основанной на выделении текстурных признаков накопления I-131 на изображения ОФЭКТ/КТ для прогнозирования исходов радиойодтерапии при ДРЩЖ. Использование этих признаков может повысить точность стратификации риска рецидива и персонализировать РЙТ.

Научный обзор

Настоящий обзор посвящен вопросам регулирования и практики использования йодных добавок (ЙД) в странах Восточной/Центральной Европы и Центральной Азии (ВЦЕ-ЦА) на основании новых сведений о преимуществах и недостатках использования ЙД в зависимости от ситуации с йодированием соли. Информация об использовании ЙД анализировалась для групп населения, особенно уязвимых к недостаточности йода: беременных и кормящих женщин, младенцев в возрасте от 6 до 36 месяцев, а также детей дошкольного и школьного возрастов. Процесс подготовки обзора включал несколько повторных циклов поиска информации с помощью базы данных PubMed и других источников. В анализ были включены статьи открытого доступа, опубликованные на английском, русском и румынском языках за последние 10–15 лет. Анализ доступных источников информации показал, что в девяти странах ВЦЕ-ЦА были приняты официальные рекомендации по использованию ЙД у разных групп населения, обычно — беременных и кормящих женщин. При этом в пяти из них медианная концентрация йода в моче (КЙМ) у беременных женщин была ниже оптимальной (150 мкг/л). Опыт стран региона ВЦЕ-ЦА показывает, что обязательное йодирование соли обеспечивает достаточное потребление йода для всех групп населения. Дальнейшие усилия следует направить на повышение использования йодированной соли с целью охватить более 90% домохозяйств и расширение использования йодированной соли в пищевой промышленности. Вместе с тем ЙД могут по-прежнему быть необходимы для лиц, подверженных риску дефицита йода, вызванного особенностями питания и образа жизни (веганство/вегетарианство и другие ограничительные диеты). Такое целевое назначение ЙД может потребовать разработки официальных руководств для оценки эффективности такого подхода и методов контроля за его внедрением.

Термин «тиреогастральный синдром» впервые был предложен в начале 1960-х гг. для отражения патогенетической взаимосвязи аутоиммунного тиреоидита и хронического аутоиммунного гастрита. Позднее данная ассоциация рассматривалась в рамках аутоиммунного полигландулярного синдрома 3В типа, где аутоиммунный тиреоидит является обязательным компонентом. Согласно накопленным данным, среди пациентов с верифицированным аутоиммунным тиреоидитом распространенность аутоиммунного гастрита составляет около 13%. Патогенез обоих этих заболеваний определяется взаимодействием генетических, эмбриологических, иммунологических и экологических факторов. Важно отметить, что подобные параллели позволяют лучше понять механизмы аутоиммунных заболеваний и их взаимосвязь. Хронический аутоиммунный гастрит характеризуется частичным или полным исчезновением париетальных клеток желудка, что приводит к нарушению выработки соляной кислоты и внутреннего фактора Кастла. Следствиями этого повреждения могут быть железодефицитная анемия, пернициозная анемия, прогрессирование поражения слизистой оболочки до тяжелой атрофии желудка. Данный обзор посвящен ассоциации двух вышеупомянутых аутоиммунных заболеваний.

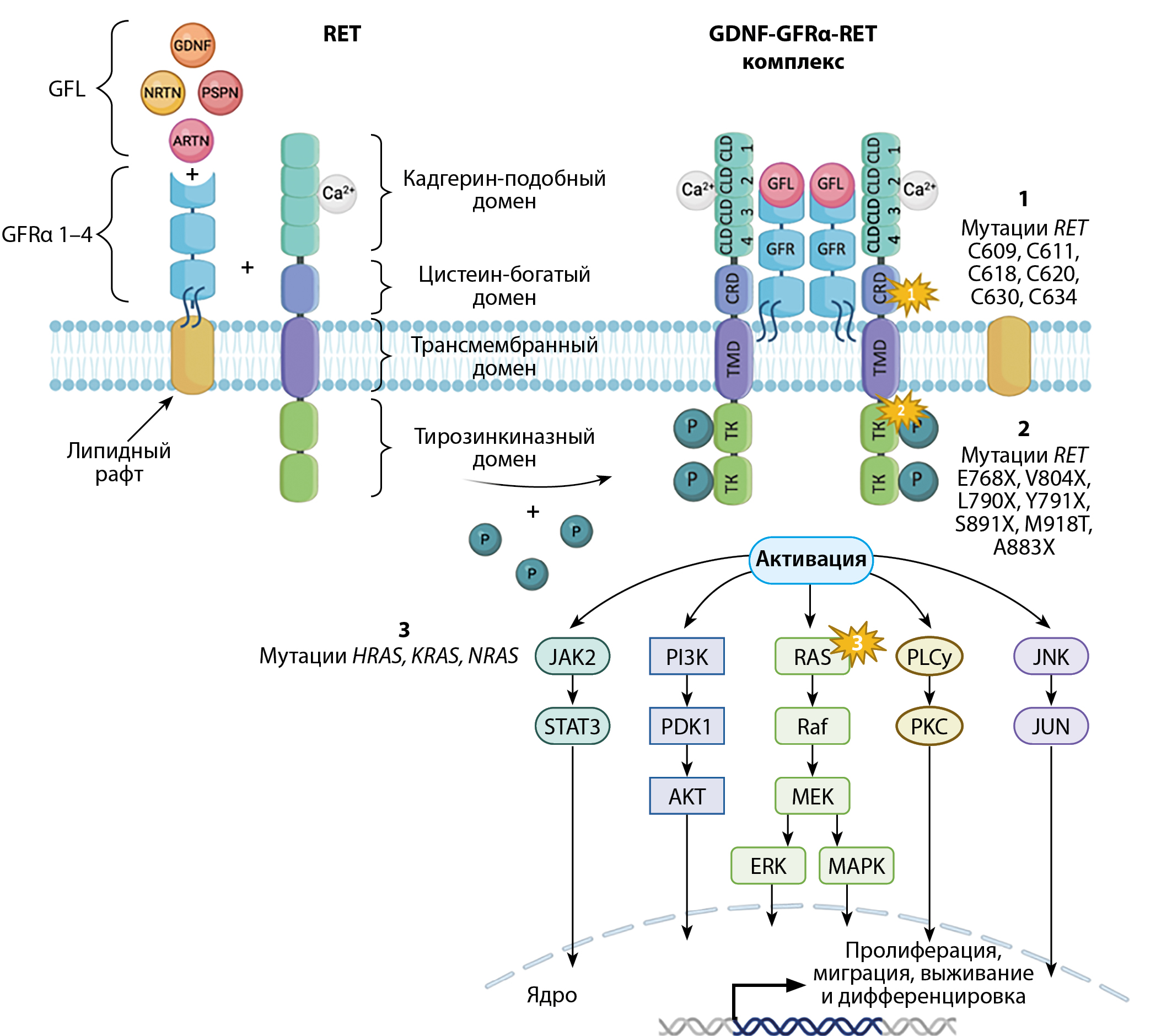

Медуллярный рак щитовидной железы (МРЩЖ) представляет собой редкую нейроэндокринную опухоль, происходящую из парафолликулярных С-клеток. Заболевание может иметь как спорадическое, так и наследственное происхождение, входя в состав синдромов множественной эндокринной неоплазии типов 2A и 2B. Генетический анализ спорадического МРЩЖ показывает значительную вариативность по сравнению с наследственными формами этого заболевания. В настоящей обзорной работе обобщены современные данные о частоте и прогностическом значении мутаций RET и RAS, представлена информация о молекулярно-генетической характеристике МРЩЖ и возможностях персонализированной терапии тирозинкиназными ингибиторами. Рассматриваются подходы к молекулярной диагностике с акцентом на их клиническую значимость при верификации диагноза, оценке риска рецидива и выборе терапии. Детально проанализированы последние данные о частоте соматических мутаций в спорадических формах МРЩЖ, их взаимной исключительности и связи с биологическим поведением опухоли.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2310-3787 (Online)