Оригинальные исследования

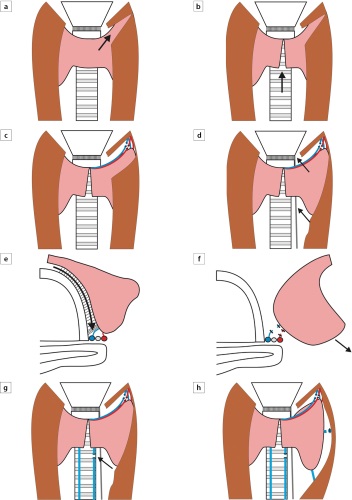

ОБОСНОВАНИЕ. Несмотря на техническое совершенствование оснащения операционной, значительное число исследований сообщает о высокой частоте развития пареза возвратного гортанного нерва, транзиторного гипопаратиреозах. С целью уменьшения специфических осложнений нами была предложена альтернативного метода выполнения тиреоидэктомии – тиреоидэктомии без натяжения (TFT) с медиальным доступом к возвратному гортанному нерву (ВГН) и паращитовидным железам.

ЦЕЛЬ. Оценка эффективности и безопасности метода TFT.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование вошли пациенты, прошедшие лечение в КВМТ им Н.И. Пирогова в период с 2020 по 2024гг. Исследование проспективное, нерандомизированное. Набор пациентов осуществлён методом сплошной выборки. Критерием включения в исследование явилось согласие пациента на предложенный оперативный метод, возраст более 18 лет, отсутствие предшествующих операций на щитовидной железе. Критериями исключения считались выявленный до операции паралич гортани, ранее выполненные операции на щитовидной железе. Первичная контрольная точка - развитие паралича гортани. Вторичные контрольные точки – развитие стойкого гипопаратиреоза, развитие транзиторного гипопаратиреоза и гипокальциемии, длительность оперативного приема.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследование вошло 792 пациента, которым выполнена тиреоидэктомия/гемитиреоидэктомия без натяжения с использованием медиального доступа к возвратному гортанному нерву и околощитовидным железам. Показаниями к операции были рак щитовидной железы (454 пациента; 57,3%), фолликулярная опухоль щитовидной железы (262; 33,1%), болезнь Грейвса (44; 5,6%), узловой токсический зоб (20; 2,5%), узловой нетоксический зоб с компрессией органов шеи (11; 1,4%), интратиреоидная аденома околощитовидной железы (1; 0,1%). Послеоперационная гематома развилась у 2 пациентов (0,3%). Односторонний парез гортани был отмечен у 16 пациентов (1,6% от числа нервов в зоне риска). Постоянный парез гортани был отмечен у 2 пациентов (0,2% от числа нервов в зоне риска), все остальные случаи пареза гортани были транзиторными. Гипопаратиреоз был диагностирован в 17 случаях (7,7% от числа тиреоидэктомий), из них в 7 случаях после тиреоидэктомии с центральной шейной лимфодиссекцией (7,1% от числа тиреоидэктомий с центральной шейной лимфодиссекцией). В 16 (7,2%) случаях, гипопаратиреоз носил транзиторный характер, в 1 случае (0,5%) – постоянный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Методика тиреоидэктомии без натяжения позволяет обеспечить низкий уровень послеоперационных осложнений, таких как гипопаратиреоз и нарушение функции возвратных гортанных нервов. Методика может быть рекомендована к широкому клиническому применению.

Отсутствие системной массовой йодной профилактики в Российской Федерации является главной причиной ежегодного роста заболеваемости патологиями щитовидной железы (ЩЖ) на всей территории страны. Несмотря на комплекс мероприятий, направленный на реализацию Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.06.2016г. №1364, в т.ч. предусматривающий поставки йодированной соли в организации торговли, пищеблоки учреждений здравоохранения, детские сады, школы и др. учреждения, распространенность тиреопатий в регионах сохраняется на высоком уровне. В статье представлены результаты исследования, по оценке выраженности йодного дефицита и распространенности патологии ЩЖ у населения Тульской области, проведенного специалистами ГНЦ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России совместно с Министерством здравоохранения Тульской области.

ОБОСНОВАНИЕ. Актуальность исследований по оценке йодного статуса и изучению структуры тиреоидной патологии у жителей ряда территорий РФ, которые отличает наличие природного дефицита йода и имевшее место ранее техногенное радиационное загрязнение, связана с необходимостью уточнения механизмов развития тиреоидной патологии, включая коморбидные состояния, и позволит реализовать проведение научно-обоснованных профилактических мероприятий.

ЦЕЛЬ. Провести комплексное исследование по оценке текущей йодной обеспеченности населения Тульской обла сти — региона, пострадавшего в 1986 г. от аварии на Чернобыльской АЭС, проанализировать фактические распро страненность и структуру тиреоидной патологии в сравнении с данными официальной статистики, сформулировать выводы о необходимых профилактических мероприятиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В рамках исследования в Тульской области обследовано 589 человек, из которых 303 ребенка допубертатного возраста (7–11 лет) и 286 взрослых лиц (от 18 лет). Эпидемиологическая часть исследования проводи лась среди детского населения кластерным методом в трех районах области (г. Тула — 90 детей, Арсеньевский район — 118 детей, Ясногорский район — 95 детей) и включало: сбор анамнеза и анкетирование, измерение антропометриче ских показателей (рост, вес), осмотр врача-эндокринолога с пальпацией ЩЖ, УЗИ ЩЖ с расчетом объема, определение концентрации йода в моче (КЙМ), исследование образцов пищевой соли из домохозяйств на наличие в них йода. Одномоментное когортное обследование взрослого населения проводилось в период 8–10 июня 2022 г. в трех районах Тульской области: Ясногорский (n=79), Арсеньевский (n=70), Щекинский (n=137) и включало: сбор анамнеза и анкетиро вание, осмотр врача-эндокринолога, УЗИ ЩЖ, определение в сыворотке крови тиреотропного гормона (ТТГ), антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), а также исследование образцов пищевой соли из домохозяйств на наличие в них йода.

РЕЗУЛЬТАТЫ. По результатам проведенного эпидемиологического исследования, в Тульской области установлен йодный дефицит (ЙД) легкой степени тяжести (мКЙМ — 69,1 мкг/л, доля диффузного зоба у детей по данным УЗИ — 8,5%), с выделением Арсеньевского района, в котором показатель мКЙМ равный 41,5 мкг/л свидетельствует о ЙД средней степени тяжести и выявлена большая доля зоба у детей — 13,5%. Доля домохозяйств Тульской области, ис пользующих йодированную соль, очень низкая — 18,5%. Результатами обследования взрослого населения Тульской области подтверждена высокая распространенность ти реоидной патологии в регионе (УЗ-признаки структурных изменений ЩЖ выявлены у 52,8% обследованных), которая большей частью представлена узловыми формами зоба (76,8%). Сочетание УЗ-признаков аутоиммунной и узловой патологий ЩЖ встречается в 11,3% случаев общей распространенности структурных изменений ЩЖ. При сравнении с данными ранее проведенных экспедиций отмечена отрицательная динамика в виде роста распространенности за болеваний ЩЖ, выявленных, по данным УЗИ, в районах исследования, с 26% в 1995 г. до 65–85,7% в 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мониторинг эпидемиологической ситуации в Тульской области продемонстрировал сохраняющийся неадекватный уровень йодной обеспеченности населения, что отражается в росте распространенности заболева ний ЩЖ и свидетельствует о неэффективности эпизодических мероприятий по профилактике йододефицитных за болеваний (ЙДЗ). Принимая во внимание экологический статус региона, с позиции медико-социальной значимости крайне актуальным является принятие скорейших мер региональными органами в сфере здравоохранения, а имен но — разработка и внедрение региональной целевой программы профилактики ЙДЗ с акцентом на массовую профи лактику при помощи йодированной соли.

ОБОСНОВАНИЕ. Хронический гипопаратиреоз (ГипоПТ) — редкое эндокринное заболевание, требующее пожизненной многокомпонентной терапии. Целью лечения ГипоПТ является достижение целевых значений основных показателей кальций-фосфорного обмена, прежде всего — кальциемии, а также профилактика острых и отсроченных осложнений, включая патологию почек, органа зрения, головного мозга, других тканей и систем. Одним из способов повышения качества медицинской помощи, определения оптимальных клинических и терапевтических стратегий ведения пациентов, а также поиска прогностических маркеров ГипоПТ является анализ крупных баз данных. Указанный подход позволяет не только лучше понять особенности течения заболевания, но и оценить эффективность различных схем терапии.

ЦЕЛЬ. Оценить клинико-биохимический профиль, медикаментозную терапию и долгосрочные осложнения у пациентов с хроническим послеоперационным (п/о) и нехирургическим (н/х) ГипоПТ по данным Всероссийского регистра.

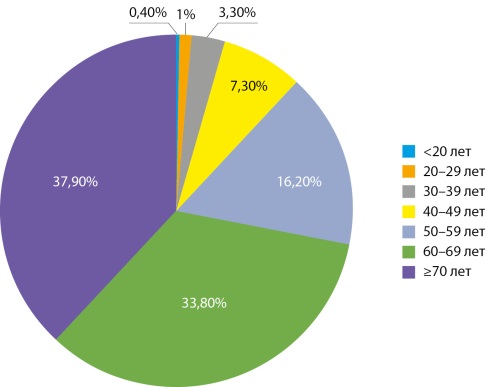

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На базе Всероссийского регистра пациентов с хроническим п/о и н/х ГипоПТ проведено обсервационное, непрерывное исследование. В исследование включены 1776 пациентов из 81 субъекта Российской Федерации (РФ).

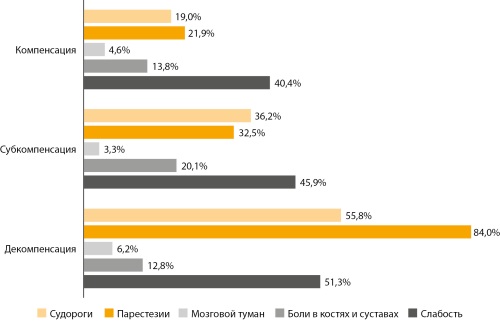

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследуемой популяции хронический ГипоПТ преобладал среди женщин (86,5%), большинство пациентов имели п/о этиологию заболевания (70,1%), при этом наиболее часто хронический п/о ГипоПТ развивался вследствие хирургических вмешательств на органах шеи по поводу высокодифференцированного рака щитовидной железы (ЩЖ) (44,1%). Целевые значения кальциемии были достигнуты у 44,6% пациентов, фосфатемии — у 54,7%. При анализе ассоциированных осложнений структурная патология почек (нефрокальциноз/нефролитиаз) наблюдались у 33,4% и 10,7%, соответственно; снижение рСКФ до хронической болезни почек (ХБП) 3а-5 стадий — у 17,4%. Катаракта диагностирована в 34,7% случаев. В исследуемой популяции минеральная плотность костной ткани (МПК) в основных отделах (поясничный отдел позвоночника, бедренная и лучевая кости) находилась в пределах ожидаемых по возрасту значений вне зависимости от этиологии ГипоПТ, признаков феномена высокой костной плотности на наблюдалось. Трабекулярный костный индекс (ТКИ) соответствовал нормальной костной микроархитектонике. 70,4% пациентов получали классическую терапию ГипоПТ — комбинацию препаратов активных метаболитов витамина D и кальция. Дополнительные препараты (магния, рекомбинантного человеческого ПТГ (рчПТГ), тиазидные диуретики) назначались в 5,9% случаев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Эпидемиологические сведения о распространенности и заболеваемости ГипоПТ в РФ ограничены, что прежде всего связано с отсутствием официального статистического учета данной нозологии. Изучение анамнестических, лабораторно-инструментальных характеристик ГипоПТ у пациентов в российской популяции — важный этап на пути оптимизации лечения и диагностики заболевания в данной когорте пациентов. Проведенный анализ указывает на недостаточный лабораторный контроль за заболеванием, а также охват пациентов в отношении скрининга долгосрочных осложнений. Решение указанной проблемы возможно путем совершенствования действующих клинических рекомендаций, а также повышения осведомленности врачей и пациентов.

ОБОСНОВАНИЕ. МЭН1-ассоциированный гиперпаратиреоз (мПГПТ) – редкая наследственная форма первичного гиперпаратиреоза (ПГПТ), развивающаяся вследствие герминальной мутации в гене MEN1. Доступные данные об особенностях костного обмена в данной группе скудны и противоречивы, что обусловлено орфанной природой заболевания, недостаточной выявляемостью заболевания ввиду ограниченности применения генетического скрининга и неоднородностью оцениваемых выборок.

ЦЕЛЬ. Изучить фенотипические особенности верифицированного МЭН1-ассоциированного ПГПТ, включая опосредованные им костные нарушения, в популяции пациентов Всероссийского онлайн регистра

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено всероссийское, многоцентровое, неинтервенционное, наблюдательное, одномоментное исследование особенностей костного метаболизма в группе генетически верифицированного мПГПТ (N=86) и спорадического гиперпаратиреоза (сПГПТ) (N=3599) в активной фазе ПГПТ. Оценивались основные показатели кальциево-фосфорного обмена, а также минеральная плотность костной ткани (МПК) по Z-критерию в поясничном отделе позвоночника, бедренной и лучевой костях.

РЕЗУЛЬТАТЫ. По данным Всероссийского регистра пациенты с мПГПТ имеют сопоставимые со спорадической формой заболевания параметры кальций-фосфорного обмена при более высоком уровне общего (р=0,019) и ионизированного кальция (р=0,010). Частота изолированных костных осложнений (38% против 27%; р=0,081,) и патологии почек (16% против 18%; р=0,086) сопоставима в обеих группах. К особенностям костного фенотипа при мПГПТ, после исключения возраст-ассоциированных факторов, относится бо́льшая частота снижения МПК относительно возрастных значений в шейке бедренной кости (р=0,009).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По данным Всероссийского регистра пациенты с мПГПТ по сравнению со сПГПТ характеризуются сопоставимыми отклонениями в показателях фосфорно-кальциевого обмена, а также сопоставимой частотой костных и висцеральных осложнений. В подгруппе молодых пациентов с мПГПТ отмечены бо́льшая частота снижения МПК относительно возрастных значений в шейке бедренной кости.

Клинические рекомендации

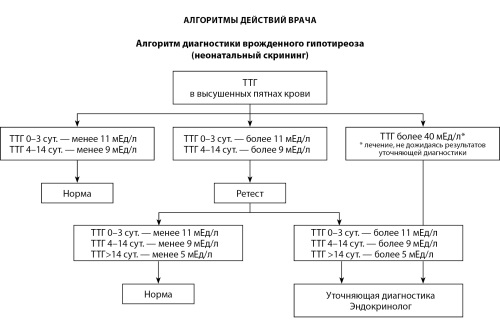

Врожденный гипотиреоз (ВГ) у детей является актуальной проблемой детской эндокринологии, при котором раннее выявление заболевания и своевременный старт терапии предотвращает развитие умственной отсталости. Неонатальный скрининг на ВГ в РФ проводится с 1993 года. Обновленные клинические рекомендации являются основным рабочим инструментом практикующего врача. В них кратко и структурированно изложены основные сведения о заболевании, об эпидемиологии и современной классификации врожденного гипотиреоза, методах диагностики и лечения, базирующихся на принципах доказательной медицины.

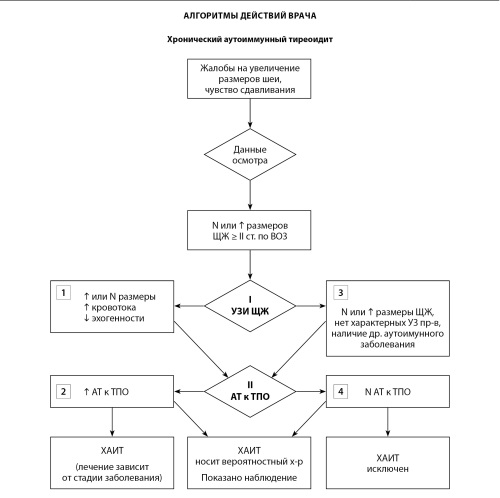

Тиреоидиты у детей являются актуальной проблемой детской эндокринологии в связи с широкой распространенностью. Они различны по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям. Обновленные клинические рекомендации от 2024 г. являются основным рабочим инструментом практикующего врача. В них кратко и структурированно изложены основные сведения об эпидемиологии и современной классификации тиреоидитов, методах диагностики и лечения, базирующихся на принципах доказательной медицины.

Редакционная статья

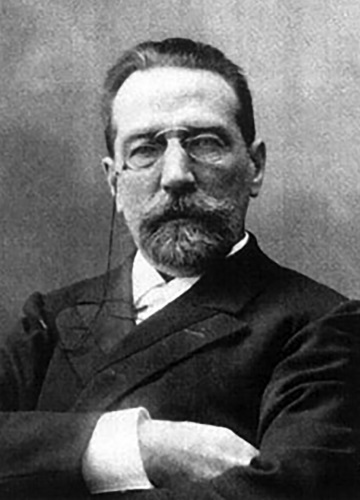

Шервинский Василий Дмитриевич – выдающийся врач и учёный, внёсший значительный вклад в развитие эндокринологии в России. В начале XX века он активно содействовал внедрению научных достижений в области гормонов и заболеваний эндокринной системы в медицинскую практику. В.Д. Шервинский сыграл ключевую роль в становлении эндокринологической службы, которая в 2025 году отметит своё 100-летие. Его работы стали основой современных подходов к лечению заболеваний, таких как сахарный диабет и патологии щитовидной железы. Помимо этого, он уделял большое внимание подготовке врачей, создавая образовательные программы для будущих специалистов. Его достижения оказали огромное влияние на развитие медицинской науки и практики. Наследие В.Д. Шервинского остаётся актуальным и сегодня, вдохновляя новых специалистов в области эндокринологии.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2310-3787 (Online)