Оригинальные исследования

ОБОСНОВАНИЕ. Дефицит тиреоидных гормонов отрицательно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, вызывая формирование «микседематозного сердца».

ЦЕЛЬ. Изучить особенности клиники, диагностики и лечения гидроперикарда при гипотиреозе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ретроспективно проанализирована частота и особенности клиники первичного гипотиреоза у 84 пациентов, выписанных из эндокринологического отделения ГБУЗ НСО ГНОКБ в 2017-2022 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Перикардиальный выпот зарегистрирован у 9 человек (10,7%). Массивный выпот с сепарацией листков перикарда от 30 до 50 мм и угрозой тампонады был у 4 из 9 пациентов. Даже при большом объеме перикардиального выпота классические симптомы, такие как одышка, ортопноэ, боль в груди, чувство наполнения отсутствовали или были слабо выражены. Потребовалась дифференциальная диагностика с заболеваниями, сопровождающимися накоплением жидкости в полости перикарда. Показатели тиреоидного статуса позволили связать гидроперикард с декомпенсацией или впервые возникшим гипотиреозом. Заместительная терапия тиреоидными гормонами привела к исчезновению симптомов гипотиреоза и уменьшению гидроперикарда. При высоком риске тампонады у 3 пациентов терапия была дополнена перикардиоцентезом. Представлено клиническое наблюдение успешного лечения тиреоидными гормонами в сочетании с проведением перикардиоцентеза тяжелого впервые выявленного гипотиреоза с массивным перикардиальным выпотом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Перикардиальный выпот при гипотиреозе встречался у 10,7% обследованных, что определяет необходимость проведения УЗИ сердца всем больным с гипотиреозом. Даже массивный выпот при гипотиреозе редко сопровождается симптомами сдавления окружающих тканей. Адекватная заместительная терапия нормализует уровень тиреоидных гормонов и способствует исчезновению гидроперикарда. При необходимости дифференциальной диагностики гидроперикарда или при опасности тампонады для разрешения выпота возможно выполнение перикардиоцентеза.

ОБОСНОВАНИЕ. Врожденный субклинический гипотиреоз – состояние, характеризующееся повышением уровня ТТГ на фоне нормальных показателей тиреоидных гормонов, выявленным в результате неонатального скрининга. На сегодняшний день остается открытым вопрос влияния данного состояния на физическое и нервно-психическое развитие детей, кроме того отсутствуют четкие показания для выбора терапевтической тактики и старта заместительной терапии.

ЦЕЛЬ. Оценить влияние различных терапевтических подходов на нервно-психическое и физическое развитие детей с врожденным субклиническим гипотиреозом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен сравнительный анализ показателей тиреоидного профиля, физического и нервно-психического развития среди двух групп детей с врожденным субклиническим гипотиреозом в зависимости от различных терапевтических подходов: динамическое наблюдение на фоне йодной профилактики и заместительная терапия левотироксином натрия.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В группе пациентов, получавших заместительную гормональную терапию, после проведения ре-тестирования и отмены терапии отмечается статистически значимое снижение показателей ТТГ по сравнению с исходным, а также сохранение исходно нормального уровня свободного тироксина. Ни у одного из пациентов, включенных в исследование, не диагностировано развитие манифестного гипотиреоза в процессе динамического наблюдения. Между группами детей, находившихся на динамическом наблюдении и получавших заместительную гормональную терапию, не выявлено статистически значимых различий в показателях фактического роста, конечно прогнозируемого роста, индекса массы тела, а также нервно-психического развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Получены первые доказательства отсутствия влияния «повышенного» уровня ТТГ на нервно-психическое и физическое развитие детей с врожденным субклиническим гипотиреозом в процессе динамического наблюдения в течение как минимум первых 4-х лет жизни, что, в свою очередь, дает клиницисту дополнительные аргументы при обсуждении выбора терапевтической тактики при врожденном субклиническом гипотиреозе у детей.

ОБОСНОВАНИЕ. Врожденный гипотиреоз (ВГ) — одно из распространенных тиреоидных заболеваний у детей, при котором раннее выявление и быстрое начало ЗГТ имеют важное значение для дальнейшего нормального развития. В клинической практике одной из ключевых проблем является дифференциация уровня свободного тироксина (св.Т4) для выявления случаев явного гипотиреоза, требующего незамедлительного назначения левотироксина, и субклинического гипотиреоза, позволяющего клиницисту разобраться в причинах повышения ТТГ в ходе динамического наблюдения и принять кардинальное решение о необходимости пожизненной заместительной гормональной терапии (ЗГТ).

ЦЕЛЬ. Установить значения нижнего предела референтного интервала (НПРИ) для св.Т4 у новорожденных для принятия решения в отношении терапевтической тактики ВГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. лабораторные исследования выполнены до 2013 г. на анализаторе «Wallac DELFIA» (нормативы для св.Т4 9,8–16,8 пмоль/л), затем — на анализаторе «bioMerieux VIDAS» (нормативы для св.Т4 10,6–19,4 пмоль/л). РИ определяли непрямым методом на основе результатов измерений св.Т4 у новорожденных, обследованных в рамках неонатального скрининга на этапе уточняющей диагностики.

РЕЗУЛЬТАТЫ. При анализе измерений св.Т4 всех 1596 новорожденных, включенных в исследование, получены следующие пределы РИ: НПРИ — 10,9 пмоль/л (90% ДИ 10,5; 11,1), верхний — 25,5 пмоль/л (90% ДИ 25,1; 26,4). НПРИ в группах в зависимости от сроков гестации: у доношенных — 11,10 пмоль/л, (90% ДИ 10,70–11,60 пмоль/л); у недоношенных — 9,63 пмоль/л (90% ДИ 9,20 — 11,30 пмоль/л).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В клинической практике целесообразно использовать точку разделения для св.Т4 ниже 11,0 пмоль/л для принятия решения о необходимости ЗГТ, независимо от дня проведения уточняющей диагностики и срока гестации. При уровне св.Т4 выше 11,0 пмоль/л, независимо от уровня повышения ТТГ, можно интерпретировать данное состояние как субклинический гипотиреоз и выбрать тактику динамического наблюдения с ежемесячным контролем тиреоидных тестов.

ОБОСНОВАНИЕ. Болезнь Грейвса (БГ) — частая причина стойкого тиреотоксикоза. В регионах с достаточным уровнем йода заболеваемость составляет 20–30 случаев на 100 000 человек. Современное лечение БГ включает назначение тиреостатических препаратов, терапию радиоактивным йодом (РЙТ) и тиреоидэктомию. Выбор тактики ведения пациента основывается на тяжести тиреотоксикоза, частоте побочных эффектов, доступности лечения и вероятности развития стойкой ремиссии. Предыдущие исследования показали различия в подходах к диагностике, лечению и последующему наблюдению между странами и специалистами.

ЦЕЛЬ. Провести анкетирование о текущей клинической практике лечения болезни Грейвса в России.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В 2022–2023 гг. было проведено онлайн-анкетирование среди врачей. Вопросы охватывали принципы диагностики, лечения и динамического наблюдения взрослых пациентов с болезнью Грейвса.

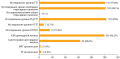

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследовании приняли участие 104 врача различных специальностей, которые лечат пациентов с болезнью Грейвса. Примерно 99% респондентов для уточнения этиологии тиреотоксикоза выбрали определение уровня антител к рецептору ТТГ (АТ-рТТГ), в то время как только 60,6% из них выбрали сцинтиграфию щитовидной железы. В качестве метода лечения 1-й линии была выбрана тиреостатическая терапия — 88,5%, РЙТ используют 13,5% врачей, менее 1% респондентов направляют на тиреоидэктомию. Наиболее часто применяется тиамазол (99%), к использованию пропилтиоурацила (ПТУ) прибегают при аллергии на тиамазол или в I триместре беременности. Предпочтительна схема «блокируй» по сравнению со схемой «блокируй-замещай»: 72,1% против 28,8% соответственно. Большинство врачей (95,2%) инициируют терапию с умеренных доз тиамазола (20–30 мг) и ПТУ (200–300 мг). Большая часть проводит динамический контроль уровня печеночных трансаминаз (57,7%) и общего анализа крови (78,8%). Консервативная терапия назначается сроком на 12–18 месяцев — 88,5%, до 24-х месяцев — 10,6%. Перед отменой тиреостатической терапии 89,4% респондентов контролируют уровень тиреоидных гормонов, 82,7% респондентов АТ-рТТГ и 47,1% проводят УЗИ щитовидной железы. Повторные курсы консервативной терапии назначают до 61,5% респондентов. Около 63,5% опрошенных врачей заявили о сложностях с направлением на радикальное лечение в связи ограниченным количеством специализированных учреждений. При этом врачи ответили, что основными сдерживающими факторами в направлении на РЙТ являются нежелание пациента и необходимость отложить беременность (81,6 и 24,3% соответственно); тиреоидэктомия ассоциирована с нежеланием пациента (69,2%), а также опасениемврачей развития пареза гортани (48,1%) и послеоперационного гипопаратиреоза (49%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что в своей практике врачи, как правило, следуют международным рекомендациям по лечению болезни Грейвса.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2310-3787 (Online)